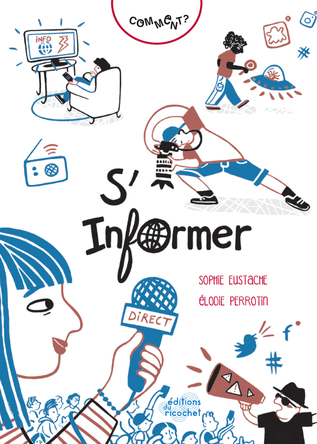

Extrait du livre Comment s'informer ?

Comment s'informer ? de Sophie Eustache et Élodie Perrotin aux éditions du Ricochet

Comment s'informer ?

SOMMAIRE Introduction 11 S'informer aujourd'hui 19 Comment circule l'information ? 33 Comment travaillent les journalistes ? 43 L'information est-elle libre ? 71 L'objectivité est-elle possible ? 91 Pour finir 103 Guide de l'apprentie journaliste 106 Les mots du journaliste 114 Lexique 117 Pour aller plus loin 122

« Je crois que l’homme sera littéralement noyé dans l’information, dans une information constante, sur son corps, sur son devenir corporel, sur sa santé, sur sa vie familiale, sur son salaire, sur son loisir… » Marguerite Duras, 1985 « Chaque journal, compte tenu de son objet et du public auquel il s’adresse, pratique une sélection dans la multiplicité des choses qui se passent […] pour construire une information qui est un point de vue particulier sur le monde […] » Patrick Champagne La Double Dépendance, sur le journalisme

INTRODUCTION BIEN AVANT la révolution Internet et numérique, en 1985, Marguerite Duras avait déjà prédit l’avènement d’une société hyper-connectée et dominée par une information mondialisée, incessante et omniprésente. L’avènement d’une société où l’information coloniserait tous les espaces, aussi bien publics qu’intimes. De l’info partout et tout le temps… ça ne vous rappelle rien ? Aujourd’hui, en pleine ère Internet, des réseaux sociaux et des objets connectés (smartphones, montres et bracelets connectés, tablettes tactiles…), une quantité gargantuesque d’informations est produite. En 2018, on estime que le volume de données créé chaque jour représente 2,5 quintillions d’octets, soit 29 000 giga-octets par seconde de données publiées, ce qui équivaut à cinq saisons de Breaking Bad téléchargées plus de 1 000 fois. Il s’agit aussi bien des données créées par les humains (tweets, vidéos, SMS, e-mails…) que celles générées par des robots, des algorithmes et des capteurs (sondes météorologiques, transactions bancaires, caméras de surveillance…). Pour fabriquer l’information, les journalistes font des choix parmi toutes ces données.

UN MONDE D’INFORMATIONS Une fois sélectionnées par les journalistes, ces données nous arrivent à travers différents supports : les chaînes d’information en continu (BFM, CNews…), les agrégateurs de contenu (Google Actualités), les réseaux sociaux (Facebook, Snapchat, YouTube, Reddit), les applications mobiles… sans oublier les médias plus traditionnels comme les journaux papier ou web, la radio et la télévision. Ainsi, le problème n’est pas tant de s’informer que de transformer cette information en connaissances, c’est-à-dire de se l’approprier et de l’analyser, pour comprendre la société dans laquelle nous vivons. Pour illustrer, parlons un peu de la journée de Léa, personnage fictif mais néanmoins réaliste. En prenant son petit-déjeuner, la jeune femme écoute le journal de 8 h, diffusé à la radio, qui l’informe de l’actualité internationale, politique, sportive et culturelle. Ensuite, Léa rate le bus et en attendant le prochain, elle jette un coup d’œil à Facebook et Snapchat sur son téléphone portable. Sur Facebook, plusieurs de ses amis ont partagé des articles et des photos à propos de manifestations lycéennes réprimées par la police. Sur Snapchat, une vidéo retransmet en direct une assemblée générale. À 16 h, Léa, retrouve ses amis pour prendre un café. Dans la brasserie, plusieurs écrans retransmettent le discours de Manuel Valls, ancien Premier ministre sous le mandat de François Hollande, qui s’exprime sur l’interdiction du burkini à la plage : « Vous parlez de Marianne ! Marianne, le symbole de la République ! Elle a le sein nu parce qu’elle nourrit le peuple ! Elle n’est pas voilée, parce qu’elle est libre ! C’est ça, la République ! C’est ça, Marianne ! C’est ça que nous devons toujours porter ! » Léa reçoit une notification Twitter. Sur le réseau social, une historienne, spécialiste des révolutions, fait mentir Manuel Valls et improvise un cours magistral pour présenter une « petite histoire du sein de Marianne » et de ses représentations, en 23 tweets. Son objectif : déconstruire les propos du Premier ministre et dénoncer l’instrumentalisation de l’Histoire par les personnalités politiques. Il se fait tard, Léa rentre chez elle. Juste avant de se coucher, une alerte clignote sur son téléphone. C’est l’heure du point « santé ». « Aujourd’hui, vous avez fait 5 413 pas. Pour rester en bonne santé, au moins 10 000 pas par jour vous sont recommandés », rappelle l’application. Comment faire le tri dans cette myriade d’informations ? Et surtout, quel crédit leur porter ? Qu’elle provienne de médias traditionnels ou qu’elle circule via les nouveaux moyens de diffusion (réseaux sociaux, blogs, moteurs de recherche…), une information doit toujours être manipulée avec précaution.

LIBÉRONS L’INFORMATION Nous devons aussi nous interroger sur le rôle et la position des acteurs de l’information, car l’information n’est pas un produit naturel. Elle est produite par des journalistes, des humains qui vivent au sein d’une société et qui portent un regard subjectif sur le monde. Leur façon de regarder les événements du monde dépend de leur classe sociale, de leur culture… Les journalistes font des choix dans la multiplicité des événements qui arrivent dans le monde tous les jours. Mais qu’est-ce qui motive leurs choix ? Alors que l’information et les moyens de diffusion foisonnent, se pose aussi la question de la concentration des médias. Une poignée d’industriels seulement possède le monopole des canaux de diffusion de l’information et des moyens de production. Aujourd’hui, quelques grands patrons se partagent la presse en France : le patron de SFR (Altice), Patrick Drahi, possède le groupe NextRadioTV ( BFM, RMC, Libération…), Xavier Niel, à la tête de Free, détient le groupe Le Monde (Le Monde, Télérama, L’Obs, Le Monde diplomatique), Vincent Bolloré possède le groupe Canal (Canal +, Cnews) et Lagardère est actionnaire d’Europe 1, de Paris Match et de Virgin Radio. Quant à l’industriel Bouygues, il possède le groupe TFI (TFI, LCI, TMC). Pour ces propriétaires de médias, qui portent à la fois la casquette d’industriel et de patron de presse, le devoir d’information entre souvent en conflit d’intérêt avec leurs activités commerciales. Cette concentration, qui se traduit par une homogénéisation de l’information (on a parfois la sensation de voir la même information partout), interroge. Heureusement, il existe aussi des journaux indépendants et leur existence garantit le pluralisme des idées dans le débat public. Quant au web, quelques géants mondiaux – Google, Amazon (dont le président Jeff Bezos a racheté le célèbre journal américain The Washington Post), Facebook et Apple (les GAFA) – se partagent le gâteau. Ils jouent un rôle important dans la façon dont circule l’information et aujourd’hui, les journaux en ligne sont fortement tributaires des GAFA pour obtenir de l’audience. Pour naviguer sur les flots tumultueux et diluviens de l’information, des outils existent. Suivez le guide…

Késaco LA LIBERTÉ DE LA PRESSE La liberté de la presse est considérée comme l’une des principales libertés publiques. En France, elle est encadrée par la loi du 29 juillet 1881. Cette loi est toujours en vigueur aujourd’hui et pose aussi les limites de cette liberté : elle interdit de publier des messages racistes ou xénophobes ou des messages à caractères violents. Elle sanctionne aussi l’injure et la diffamation. La liberté de la presse est totalement absente dans les dictatures où les journalistes sont souvent emprisonnés ou assassinés. En démocratie, les hommes d’affaires et les personnalités politiques utilisent néanmoins la pression économique pour contrôler la presse. Il arrive aussi que des journalistes soient assassinés comme cela a été le cas lors de l’attentat perpétré par des fondamentalistes religieux en janvier 2015 contre Charlie Hebdo, un journal satirique. En Europe, sept journalistes ont été assassinés depuis 2017. En Slovaquie, un journaliste d’investigation de 27 ans qui enquêtait sur la corruption et la mafia a été assassiné le 25 février 2018. À travers le monde, 600 journalistes ont été tués entre 2012 et 2018. Alors aujourd’hui ? Comment et par qui est produite l’information qui nous parvient tous les jours ? L’information est-elle vraiment libre et que pouvons-nous faire ?

S'informer aujourd'hui