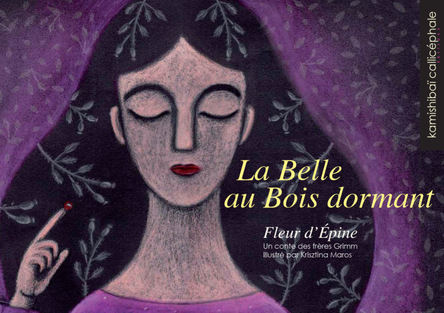

Texte integral du livre La Belle au bois dormant

La Belle au bois dormant

des Frères Grimm et de Krisztina Maros

aux éditions Callicéphale

La Belle au bois dormant

Il y avait dans le temps un roi et une reine qui se répétaient chaque jour :

– Ah ! Si seulement nous avions un enfant !

Mais ils n’en avaient toujours pas.

Un jour que la reine était au bain, il advint qu’une grenouille sauta de l’eau pour s’avancer vers elle et lui parler :

Ton vœu sera exaucé, lui annonça-t-elle ; avant un an, tu mettras une fille au monde. Ce que la grenouille avait dit se produisit, et la reine donna naissance à une fille.

L’enfant était tellement jolie que le roi ne se tenait plus de joie et fit donner une grande fête. Il ne se contenta pas d’y inviter ses parents, amis et connaissances, mais il voulut aussi que les fées y eussent part, afin qu’elles fussent favorables et bienveillantes à l’enfant.

On en comptait treize dans le royaume, mais comme il n’y avait que douze assiettes d’or au palais, pour leur servir le festin, il fallut en laisser une chez elle.

La fête eut lieu et le festin se déroula au milieu des splendeurs, puis, quand tout finissait, les fées revêtirent l’enfant de leurs dons merveilleux : de l’une, la vertu ; de l’autre, la beauté ; de la troisième, la richesse ; et ainsi de suite pour tout ce qu’on peut souhaiter et avoir au monde. La onzième venait juste de prononcer son incantation, quand brusquement entra la treizième :

Celle qui n’avait pas été invitée et qui voulait se venger. Sans un salut ni seulement un regard pour personne, elle lança à voix haute sur le berceau cette parole : « La princesse, quand elle aura quinze ans, se piquera avec un fuseau

et tombera morte ».

Sans un mot de plus, elle fit demi-tour et quitta la chambre.

Dans l’effroi général, la douzième fée qui avait encore à prononcer son vœu, s’avança vers le berceau ; elle ne pouvait pas annuler la malédiction, mais elle pouvait en atténuer les effets, aussi prononça-t-elle :

– Ce n’est pas dans la mort que sera plongée la princesse, mais dans un sommeil profond de cent années.

Le roi, qui eût bien voulu préserver son enfant chérie du mauvais sort, fit ordonner que tous les fuseaux soient brûlés dans le royaume tout entier. Les dons des fées se réalisèrent pleinement chez l’enfant qui devint si belle, si vertueuse, si gracieuse et si intelligente que tous ceux qui seulement la voyaient se sentaient obligés de l’aimer.

Le jour de ses quinze ans, il se trouva que le roi et la reine furent absents et que la jeune princesse resta toute seule au château, où elle se mit à errer çà et là, visitant les chambres et les galeries, les salons et les resserres selon sa fantaisie et son humeur.

Sa promenade la conduisit finalement dans un très vieux donjon, dont elle gravit marche à marche l’étroit escalier tournant pour arriver devant une petite porte, tout en haut. Il y avait une vieille clé rouillée dans la serrure, et quand elle la fit tourner, la porte s’ouvrit d’un coup,

lui découvrant une chambrette où se tenait une vieille femme assise, le fuseau à la main, occupée à filer son lin avec beaucoup d’ardeur.

Bonjour, petite grand-mère, lui dit la princesse, que fais-tu là ?

– Je file, dit la vieille avec un bref mouvement de tête.

– Et cette chose-là, qui danse si joyeusement, qu’est-ce que c’est ? fit la demoiselle en s’emparant du fuseau pour essayer de filer elle aussi. Mais elle l’avait à peine touché que l’incantation prenait son plein effet et qu’elle se piquait le doigt. Ce fut à peine si elle sentit la piqûre, car déjà elle tombait sur le lit, derrière elle, et s’y trouvait plongée dans le plus profond sommeil.

Ce sommeil profond se répandit sur le château entier, à commencer par le roi et la reine qui venaient de rentrer et se trouvaient encore dans la grand-salle, où ils se mirent à dormir, et avec eux toute la cour. Alors les chevaux s’endormirent dans les écuries, et les mouches sur le mur, et le feu lui aussi, qui cessa de flamber dans la cheminée, et qui se fit silencieux ; le rôti sur la broche cessa de grillotter, et le cuisinier qui allait tirer l’oreille du marmiton pour quelque bêtise, le laissa et dormit. Mais autour du château la broussaille épineuse se mit à croître et à grandir, à s’épaissir.

Elle monta année après année, si bien que le château en fut d’abord tout entouré, puis complètement recouvert ; c’était à tel point qu’on ne le voyait plus du tout, non, pas même la bannière sur la plus haute tour. Et peu à peu, dans le pays, circula la légende de la belle Fleur-d’Épine endormie sous les ronces, car tel était le nom qu’on avait donné à la princesse.

Des princes y venaient de temps à autre, qui voulaient se forcer un passage à travers les buissons pour pénétrer dans le château. Mais c’était impossible parce que les buissons d’épines, comme avec des mains, se tenaient fermement ensemble, et les jeunes gens y restaient accrochés ; ils ne pouvaient plus s’en défaire et finissaient par mourir là de la plus misérable des morts.

Après bien des années et encore bien des années, il arriva qu’un fils de roi passa dans le pays et entendit ce que racontait un vieillard sur ce massif d’épines, et comment il devait y avoir un château par-dessous, dans lequel une princesse d’une beauté merveilleuse, appelée Fleur-d’Épine, dormait depuis cent ans déjà ; et avec elle la cour tout entière. Mais en vérité, les cent années se trouvaient justement révolues et le jour était arrivé, que la princesse devait se réveiller.

Quand le prince avança vers la haute roncière, il ne trouva plus rien devant lui que de belles et grandes fleurs épanouies, qui s’écartaient d’elles-mêmes pour lui ouvrir le passage, et qui se resserraient derrière lui en refermant leur masse épaisse. Dans la cour du château, il vit les chevaux couchés dans leurs stalles comme au-dehors, les grands chiens de chasse blancs et roux, qui dormaient ; sur le toit il vit des pigeons qui avaient tous la tête sous l’aile. À l’intérieur du château, quand il entra, les mouches dormaient sur le mur ; le cuisinier, dans sa cuisine, avait toujours le bras tendu, comme s’il voulait attraper le petit marmiton, et les servantes étaient assises avec la poule noire qu’elles allaient plumer.

Il pénétra dans la grand-salle du trône, où il vit toute la cour royale endormie ; et plus haut, près du trône, le roi lui-même et la reine étaient allongés. Il s’avança encore et s’en alla plus loin ; tout était si calme et si parfaitement silencieux qu’on s’entendait respirer ; et pour finir, le prince monta dans le vieux donjon, ouvrit la porte de la chambrette haute où la belle princesse Fleur-d’Épine dormait.

Couchée là, elle était si merveilleusement belle qu’il ne pouvait pas en détourner ses yeux ; il se pencha sur elle et lui donna un baiser. À la caresse de ce baiser, Fleur-d’Épine ouvrit les yeux, et la belle se réveilla tout à fait, regarda le prince d’un regard tendre et amoureux. Alors ils redescendirent ensemble et quand ils furent en bas, le roi se réveilla, puis la reine et toute la cour sortirent de leur sommeil. Les chevaux dans la cour s’ébrouèrent ; les mouches recommencèrent à grimper le long des murs, cependant que le feu reprenait dans la cuisine et, flambant clair, remettait la cuisson en train ; le rôti à la broche grésilla de nouveau, et le cuisinier expédia une bonne taloche au marmiton, le faisant criailler, tandis que les servantes se remettaient à plumer la volaille.

Alors furent célébrées avec splendeur les noces du prince avec la belle princesse, que la légende et les gens avaient nommée Fleur-d’Épine, et ce fut le bonheur pour eux jusqu’à la fin de leurs jours.