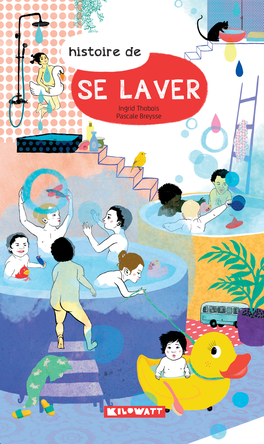

Extrait du livre Histoire de se laver

Histoire de se laver d'Ingrid Thobois et Pascale Breysse aux éditions Kilowatt

Histoire de se laver

Sale ou propre ? Prendre un bain ou une douche, faire une toilette de chat ou se laver en entier : partout dans le monde, la propreté est une préoccupation partagée. Mais on n’en a pas tous la même définition ! Que signifie être sale ou propre ? Ces mots ont-ils le même sens pour tous, à travers les différentes cultures et époques ? Avec quoi se lave-t-on ? Où ? Quand ? Comment ? Avec qui et pourquoi ?

À l’origine L’eau procure un grand bien-être en nous renvoyant à nos origines : nous avons tous commencé par nager tels de petits poissons dans le ventre de notre mère ! Le bain est la première expérience que vit le nouveau-né. Il n’est pas sale : on le baigne pour l’accueillir en douceur. Mais attention à bien se laver les mains avant de le prendre dans les bras !

Se laver les mains Bouton de porte ou d’ascenseur, pièces et billets, poignée dans le bus… nos mains sont en contact avec tout, tout le temps. En les nettoyant à l’eau et au savon, on limite les risques de transmission des maladies. On retire la crasse qui se voit, et on élimine virus et bactéries qui eux sont invisibles à l’œil nu ! C’est pourquoi il faut se laver les mains même si elles paraissent propres. Les enfants sont les premières victimes des maladies dues à une mauvaise hygiène des mains. L’Unicef a donc créé en 2008 la Journée mondiale du lavage des mains, célébrée le 15 octobre.

La déesse hygiène et le dieu santé Dès l’Antiquité, les Grecs ont compris le lien entre hygiène et santé. 500 ans avant J.-C., ils révéraient Asclépios, dieu de la médecine, et Hygie, déesse de la santé. Ce prénom a donné le mot « hygiène », tandis que le symbole d’Asclépios, un serpent enroulé autour d’un bâton, est devenu l’emblème des professionnels de santé : c’est le caducée.

Chaud ou froid ? Les Grecs ont inventé les bains publics pour se détendre après le sport. Ces balaneion servaient aussi de lieux de rencontre. On y discutait beaucoup, notamment philosophie. À l’origine, on y prenait des bains froids pour tonifier le corps. Mais seule l’eau chaude permettait aux athlètes de se débarrasser de l’huile dont ils s’enduisaient. Les Grecs, en effet, ne connaissaient pas le savon.

Femmes et hommes : ensemble ou séparés ? Environ 600 ans plus tard, les Romains ont également compris les vertus du bain, à la fois hygiénique, thérapeutique et relaxant. Ils se lavaient par souci de propreté, mais aussi par plaisir, et à l’eau chaude ! D’ailleurs, chez les Romains, on parlait de « thermes », mot issu du grec thermos qui signifie « chaud ». Il existait des thermes privés pour les gens riches, et des thermes publics qui constituaient d’importants lieux de sociabilité. On s’y rendait comme on va aujourd’hui bavarder au café. On y pratiquait aussi des jeux de balle, ou la lutte. Hommes et femmes se baignaient ensemble, tout nus, jusqu’à ce que l’empereur Hadrien interdise les bains mixtes. Très doués en hydraulique, champions des aqueducs et des citernes, les Romains accordaient aussi une grande importance à l’esthétique. En Orient comme en Occident, leurs thermes sont des merveilles architecturales. Ceux de Pompéi, en Italie, font partie des plus visités.