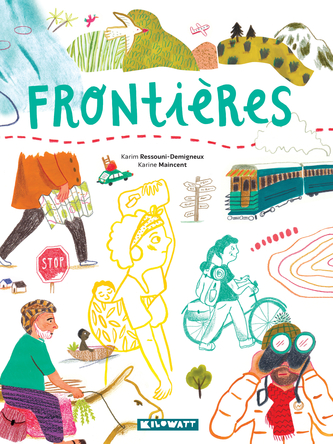

Extrait du livre Frontières

Frontières de Karim Ressouni-Demigneux et Karine Maincent aux éditions Kilowatt

Frontières

Qu'est-ce qu'une frontière ? Sur une carte de géographie, tout paraît simple. Grâce aux 250 000 kilomètres de frontières établies, on distingue bien les 197 pays reconnus par l’Organisation des Nations unies, ainsi que quelques autres. Mais en réalité, une frontière, c’est bien différent. Certaines sont invisibles : on ne s’aperçoit pas qu’on les traverse. D’autres sont constituées d’un mur de plusieurs mètres de haut et se veulent infranchissables. Certaines frontières passent au milieu d’une maison, entre le salon et la cuisine, et d’autres sont gardées par des militaires en armes. Alors, comment expliquer que, d’un côté de la frontière, on ait telle nationalité et que, un mètre plus loin, on en ait une autre ? Cela a-t-il toujours été ainsi ? Et pourquoi certaines personnes ont-elles le droit de passer tranquillement les frontières tandis que d’autres ne le peuvent pas ? L’ONU L’Organisation des Nations unies regroupe 193 pays et en reconnaît 197. Les quatre pays reconnus, mais non membres, sont le Vatican, l’État de Palestine, l’île de Niue et les îles Cook. Il existe cependant dix autres pays qui ne sont pas reconnus par l’ONU, mais qui le sont par certains pays membres de l’ONU, comme le Kosovo ou Taïwan.

Homo sapiens, un animal sans limites La Terre est née il y a 4,5 milliards d’années. Au début, notre planète était un magma en fusion. Il a fallu des millions et des millions d’années pour que ce magma se refroidisse, et encore des millions et des millions d’années pour qu’apparaissent les premiers continents et les premières mers. Au fil des glaciations, des éruptions volcaniques, des chutes de météorites et des mouvements des plaques tectoniques, la géographie de la Terre n’a pas cessé de changer. Ainsi, à l’époque où l’Homme moderne est parti à la conquête du monde, il y a environ 100 000 ans, la Terre ne ressemblait pas encore à celle que l’on connaît aujourd’hui. Les glaciers du Nord arrivaient jusqu’au centre de la France, on pouvait aller à pied jusqu’à Londres, et le Sahara était une immense forêt. À cette époque, il n’y avait pas de frontières autres que naturelles. Les montagnes, les marais, les glaciers, les déserts, les lacs, les mers et les océans délimitaient des zones géographiques qui constituaient des écosystèmes. Dans chacun d’eux, on trouvait des plantes et des animaux spécifiques. Les migrations n’existaient presque pas : les plantes comme les animaux, adaptés aux conditions extrêmes des déserts, restaient dans le désert et ne rencontraient jamais ceux adaptés aux forêts humides. Homo sapiens est la première espèce à avoir colonisé tous les écosystèmes, à avoir franchi toutes les frontières naturelles. Apparu en Afrique, Homo sapiens a colonisé la Terre entière. Sa curiosité et sa capacité à s’adapter à toutes les situations lui ont permis de s’installer dans les zones les plus froides comme les plus chaudes. Même les mers ne l’ont pas arrêté, et dès la plus lointaine préhistoire, il s’est élancé en bateau pour découvrir les îles qu’il voyait au loin.

Frontières par nature Dans la nature, tout ce qui est difficilement franchissable constitue une frontière naturelle. Les montagnes, les fleuves, les mers, et même les forêts, forment des obstacles qui freinent bien souvent la flore, la faune ou les humains. Au cours de l’histoire, beaucoup de pays se sont ancrés à l’intérieur de frontières naturelles. La cordillère des Andes La cordillère des Andes, dont le plus haut sommet, l’Aconcagua, culmine à 6 962 mètres, en Argentine, a toujours fait office de séparation. Cette frontière naturelle donne une drôle d’allure au Chili, un pays tout en longueur : large de 180 kilomètres en moyenne et long de 4 300 kilomètres ! Une autre frontière naturelle célèbre est le fleuve Amour, qui sépare la Chine et la Russie sur plus de 1 600 kilomètres. Quant au Sahara, il marque la frontière entre de très nombreux pays : le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, la Tunisie, la Libye, le Tchad, le Niger, le Soudan et l’Égypte !

Les premières fortifications Longtemps, les êtres humains ont été nomades : ils n’avaient pas de maison fixe et arpentaient de vastes territoires où aucune frontière naturelle ne les arrêtait. Ils vivaient essentiellement de chasse et de cueillette. Mais à la fin de la dernière glaciation, quand la Terre a pris son apparence actuelle, Homo sapiens a commencé à changer de mode de vie. Il a découvert l’agriculture. Et planter des céréales et d’autres plantes l’a conduit à s’installer près de ses champs, à se sédentariser. Il a cessé d’être nomade et a construit des maisons. Cette période historique, appelée le Néolithique, voit apparaître les premières villes et ainsi les premières frontières. En effet, en se regroupant près de leurs champs, les femmes et les hommes du Néolithique ont également édifié des fortifications pour se protéger des animaux prédateurs ou d’autres groupes humains. Ces remparts, qui visaient à offrir de la sécurité, ne servaient pas à délimiter un pays. Pourtant, ils établissaient des zones réservées à ceux qui y habitaient. À l’intérieur de ces zones, il y avait des règles et, à l’extérieur, de l’autre côté de la frontière, c’était la nature sauvage. Naissance des villes, les cités-États Les archéologues estiment que les villes sont apparues il y a 10 000 ans. Près de Jérusalem, on a récemment découvert une ville de 9 000 ans qui abritait 3 000 habitants. On y a même retrouvé intactes des lentilles ! Au cours des siècles suivants, ces villes deviennent des États qui contrôlent autour d’elles des territoires cultivés ou sauvages. Ces cités-États sont présentes dans le monde entier : en Mésopotamie avec Uruk (sud de l’Irak actuel), en Amérique centrale avec une ville maya comme Tikal ou encore en Grèce avec Athènes.

Se protéger de l'Autre Les premières civilisations, issues des cités-États, n’avaient pas de frontières précises. Ainsi, les premières murailles érigées en Chine à partir du Ve siècle avant notre ère servaient surtout à empêcher les populations nomades Xiongnu d’effectuer des razzias dans les territoires occupés par les populations chinoises sédentaires et agricoles. À cette époque, les murailles étaient construites en terre tassée, mêlée soit à des planches soit à des graviers et des roseaux. Elles étaient d’une telle solidité que l’on peut encore en voir des parties intactes aujourd’hui ! Autour du bassin méditerranéen, au début de notre ère, les Romains ont également marqué des limites, le limes (prononcé « limès »). Il constituait pour les Romains la limite entre la civilisation (c’est-à-dire eux-mêmes) et ceux qu’ils nommaient les Barbares (bien souvent nomades). Selon les emplacements, le limes était constitué d’un mur en pierre (on peut encore voir ceux construits en Angleterre par l’empereur Hadrien et en Écosse par son fils adoptif Antonin), de simples palissades de bois ou de routes reliant des garnisons. Le limes, destiné à protéger l’Empire, est également devenu pour les Romains un lieu d’échange. De nombreuses villes ont été fondées à cette frontière, comme Strasbourg. Deux frères Selon la légende, Romulus et Rémus étaient deux frères jumeaux, fils d’une prêtresse étrusque et du dieu de la guerre, Mars. Leur roi, qui était également leur grand-oncle, avait peur que leur dieu de père ne les aide à le détrôner. Il ordonna donc de les jeter dans le Tibre. Mais leur panier ne coula pas, dériva et échoua proche de l’entrée d’une grotte où une louve les recueillit. Devenus grands, ils décidèrent de fonder une ville, Rome. Le sort désigna Romulus comme roi, il traça alors un sillon sacré (une frontière) que personne ne devait franchir sans sa permission. Rémus trouva cela abusif et sauta immédiatement par-dessus le sillon. Furieux, Romulus le tua, et le pleura ensuite toute sa vie !

Territoires morcelés Au Moyen Âge, la majorité de la population mondiale était sédentaire. Mais la Terre ne comptait que 200 à 400 millions d’habitants – alors qu’aujourd’hui nous sommes 8 milliards, soit environ 20 fois plus ! On ne se marchait donc pas sur les pieds et une grande partie de notre planète était encore sauvage. Les pays n’avaient pas forcément de frontières précises, mais des zones frontalières, des zones tampons, constituées de fleuves, de mers ou de terres hostiles. En Afrique, le Sahara séparait ainsi les califats du Maghreb du magnifique empire du Mali ou du royaume du Kanem. En Europe, les femmes et les hommes n’avaient pas l’impression d’appartenir à un pays. Ils dépendaient d’un seigneur, lui-même soumis à un autre seigneur plus puissant ou au roi. Ce type de société est appelée « féodale », mot issu de « fief », qui est une portion de territoire attribuée à une personne en récompense d’un service, comme des actes de bravoure à la guerre. Ainsi, les femmes et les hommes de cette époque avaient le sentiment d’être rattachés à un fief, un territoire dont ils connaissaient les limites précises, plutôt qu’au pays, dont ils n’avaient aucune idée de la taille. L’empire du Mali Au Moyen Âge, l’un des pays les plus extraordinaires du monde était l’empire du Mali, où de fabuleuses mines d’or étaient exploitées. Les frontières de cet empire n’étaient pas plus délimitées que celles des autres États du monde, elles étaient essentiellement naturelles : le Sahara au nord, la forêt équatoriale au sud et l’océan atlantique à l’ouest. L’empereur le plus célèbre de cette époque est Kankou Moussa, il accéda au trône en 1312 et fut, dit-on, l’homme le plus riche de la planète !